Когда память говорит

Очерк — Площадь Ала-Тоо, Кыргызстан

Ночь на площади Ала-Тоо тиха, как дыхание спящего города. Ветер шевелит флаги у Дома правительства, отражённые в мокром асфальте. Бронзовый Манас, вознесённый на коне в центре Бишкека, смотрит в сторону гор — туда, где, по преданию, зародилась кыргызская земля.

Памятник установили в 2011 году, к 20-летию независимости Кыргызстана. Тогда он стал символом новой эпохи, попыткой соединить прошлое и будущее в одном взгляде. С тех пор площадь изменилась: появились торговые ряды, сцены для концертов, рекламные щиты. Но Манас остался на своём месте, будто напоминая о чём-то большем, чем городская суета.

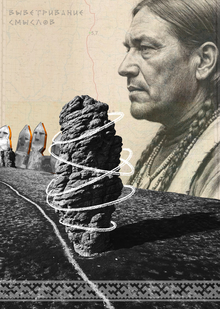

Днём туристы фотографируются у подножия, студенты назначают здесь встречи, а по вечерам пожилые мужчины в калпаках обсуждают новости. И всё же есть моменты, когда площадь словно замирает. Тогда в воздухе чувствуется присутствие времени — не музейного, а живого, вплетённого в судьбы людей. Историки говорят, что образ Манаса объединяет страну не меньше, чем флаг или гимн. В нём — представление о достоинстве, памяти и устойчивости. И, может быть, именно поэтому вокруг памятника так часто возникают разговоры о том, как не потерять связь с прошлым, не раствориться в потоке перемен.

В вечерних огнях площадь кажется похожей на сцену, где разыгрывается невидимая драма: между забвением и вниманием, скоростью и осмыслением. Памятник не говорит, но его молчание напоминает, что история — это не про бронзу и монументальность, а про усилие помнить. Каждый, кто проходит мимо, становится частью этого исторического усилия, даже если не замечает.

Так площадь живёт — как пространство, где город встречается со своей памятью. И пока в центре его стоит гордый и бронзовый Манас, у Бишкека остаётся ось, вокруг которой можно выстраивать не только маршруты, но и смыслы.