История экранизаций романа «Дракула»

Проект исследует, как менялась суть романа Брэма Стокера «Дракула» в кино разных эпох. От фильма-ужаса о монстре — до трагической истории любви, боевика и пародий. Экранизации отражают страхи, желания и ценности своего времени, превращая Дракулу в живой миф, который не стареет.

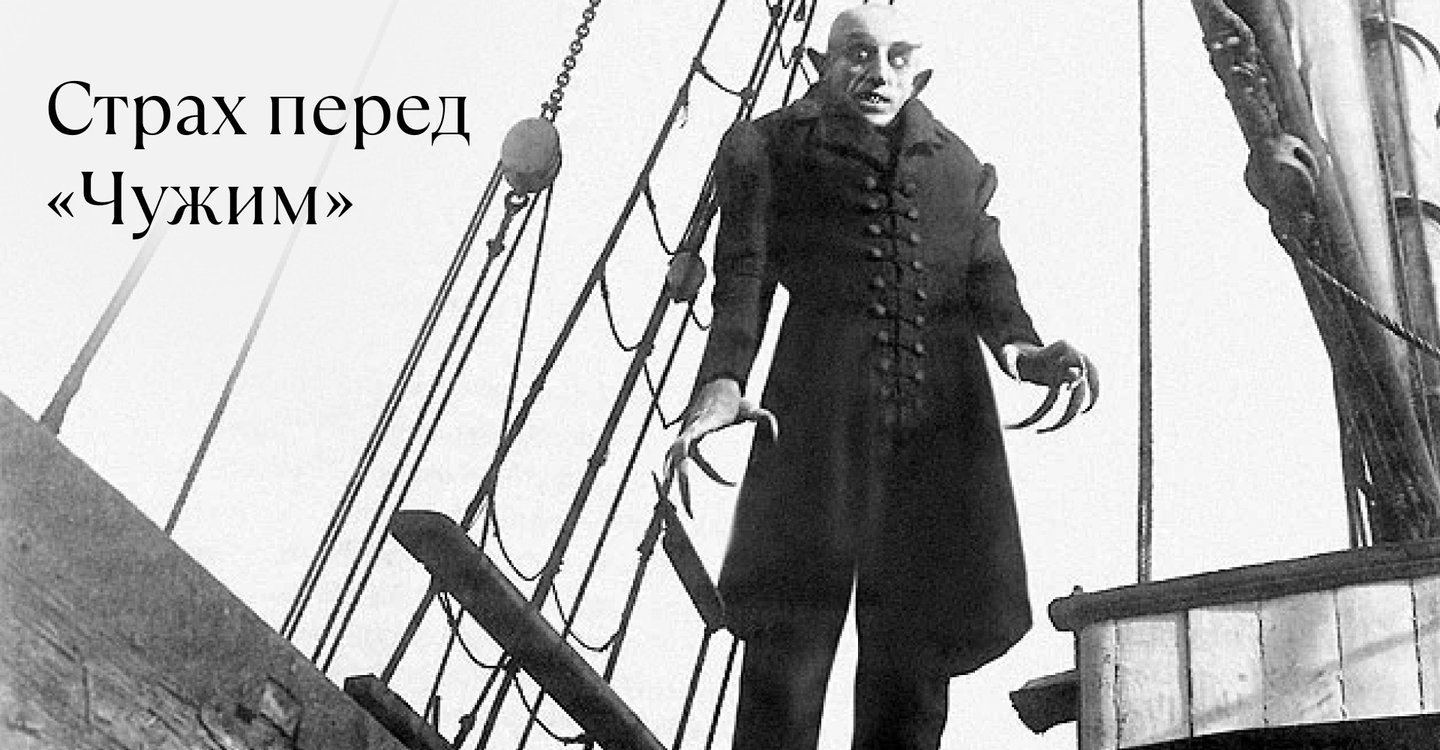

Первые экранизации «Дракулы» появились после Первой мировой войны — в эпоху тревоги и неуверенности. Вампир стал образом болезни, смерти и всего чуждого. В «Носферату» (1922) Ф. В. Мурнау страх выражен через экспрессионистскую эстетику, а в версии Тода Браунинга (1931) Дракула уже чужеземец, угрожающий спокойствию общества.

Эти фильмы показывают, как ранний кинематограф видел в «Дракуле» не человека, а воплощение абсолютного зла, отражая страх перед неведомым и изменениями мира.

Эпоха 1920–1930-х создала образ Дракулы как воплощение ужаса перед «иным». Он не вызывает сочувствия и не имеет человеческих мотивов — это чистый страх, болезнь и разрушение. Именно с этого начинается долгая история экранного вампира, который в последующие десятилетия будет меняться вместе с обществом.

После войны кино становится смелее, и в нём появляется тема желания. Студия Hammer Films превращает хоррор в чувственный, цветной жанр. Кристофер Ли играет Дракулу как соблазнительного хищника, а кровь и страсть становятся основными символами. Фильмы этого времени объединяют ужас и эротизм, превращая Дракулу в отражение человеческих табу. Вампир больше не пугает — он притягивает, становясь символом внутренней борьбы между моралью и влечением.

1950–1970-е годы превратили «Дракулу» из истории о страхе в историю о желании и запрете. Вампир стал отражением внутреннего конфликта человека: между моралью и страстью, долгом и искушением. Кино перестало пугать зрителя чудовищем — теперь оно заставляло его увидеть самого себя.

В конце XX века образ Дракулы становится более человечным и эмоциональным. В фильме Джона Бэдхэма (1979) герой впервые показан как влюблённый, а не чудовище. Это история о невозможной связи живого и мёртвого, где страх уступает место чувству.

Фрэнсис Форд Коппола в «Дракуле Брэма Стокера» (1992) превращает историю в эпическую мелодраму о вечной любви. Дракула становится жертвой своего бессмертия, а хоррор — историей сострадания и тоски.

В конце XX века Дракула перестаёт быть чудовищем и становится символом вечной любви и одиночества. Кино больше не показывает его как зло — оно рассказывает историю человека, который потерял всё и не может умереть. Эта интерпретация сделала Дракулу ближе зрителю и открыла путь для будущих переосмыслений: от героического до ироничного.

К 1990-м годам образ Дракулы становится настолько знакомым, что теряет способность пугать. Мэл Брукс в фильме «Дракула: мёртвый и довольный этим» (1995) превращает хоррор в комедию, высмеивая всё, что когда-то внушало страх.

Это символический поворот: Дракула больше не чудовище, а часть массовой культуры. Пародия показывает, что миф стал настолько прочным, что теперь над ним можно смеяться, не разрушая его значения.

Пародия Мэла Брукса завершает вековой путь «Дракулы» от кошмара к комедии. Если ранние фильмы пугали зрителя, а 70–90-е заставляли сочувствовать герою, то теперь Дракула становится зеркалом самой культуры — той, что больше не боится своих чудовищ, а смеётся вместе с ними.

Современные фильмы возвращают «Дракулу» к истокам, но с новым смыслом. В «Дракуле. Неизвестная история» (2014) герой становится воином, жертвующим собой ради семьи и народа. Хоррор уступает место драме выбора и самопожертвования.

Фильм «Дракула: История любви» (2025) возвращает романтическую линию и делает акцент на чувствах. Дракула становится символом любви и боли, вечного одиночества и человеческой уязвимости. Современный миф больше не пугает — он заставляет задуматься.