Тело и звук как медиаторы метафизического опыта в перформансе

Рубрикатор

1. Концепция 2. Звук и телесный опыт в философии и психоакустике 3. Ритуалы и звук в традиционных культурах 4. Эксперименты с телом и звуком в театре 5. Перформативные практики 6. Заключение

Концепция

Данное исследование рассматривает то, как в различных возможных вариантах взаимодействия аудиального и телесного (таких как театральное и перформативное искусство, ритуалы в традиционных культурах, а также в классической философии и психоакустике) происходит передача или синтез метафизического опыта внутри человека. Выбор темы обусловлен личным интересом в области психоакустики и перформативного искусства.

Цель исследования — изучить, как акустические практики порождают метафизические состояния, в которых тело функционирует как посредник между звуком и разумом.

В современной вариативности культур, образов и всевозможных течений социального и медийного поля, опыт чего-то духовного и близкого к телу имеет значимую роль. Связано это с тем, что сейчас, в век развития современных технологий, бесконечного потока информации, искусственного интеллекта и digital-art проектов, люди склонны двигаться по направлению к «истокам». Подобное тяготение объясняется желанием вернуться к натуралистичности и живости.

Актуальность данного исследования обусловлена именно этой тенденцией — в условиях перенасыщенности цифровыми практиками растёт интерес к опыту прямой телесности и к тем формам искусства, где посредниками в том числе становятся звук и тело. В связи с этим подобные темы всё чаще мелькают в культурном поле.

Главной задачей исследования стало изучение и выявление основных механизмов через которые акустические практики воздействуют на человека и порождают трансцендентные состояния. Фокус работы направлен на рассмотрение различных перформансов, этнических обрядов и ритуалов, взаимодействия звука и тела в других различных культурно-художественных контекстах, таких как, например, театральные постановки. Такой подход позволяет сконструировать максимально целостное представление о том, как диалектика телесного и аудиального формирует уникальный духовный опыт.

В течение всего исследования, так или иначе рассматривается концепт физической боли как катализатора восприятия «сверхбытийного» опыта из взаимодействия звука и тела. В частности, в работе рассмотрено, какое место в системе ритуала в традиционных культурах занимает боль по отношению к звуку, как они взаимодействуют друг с другом, как они вместе и по отдельности оказывают влияние на психику и тело человека. Помимо этнического традиционного контекста, онтология боли в рамках аудио-физического взаимодействия также рассматривается и в контексте современного перформативного и театрального искусства, и в контексте классической западной философии и психоакустики.

Ричард Шехнер в своей книге «Теория перформанса» исследует понятие перформанса в контексте всей человеческой жизни, всех ее аспектов и областей. Он приходит к выводу, что перформанс — это «универсальный феномен», возникающий в самых разных вариациях жизненных обстоятельств и ситуаций: религия, политика, искусство, повседневное поведение и так далее. Это слово пришло от английского оригинала «performance» — «представление, выступление, исполнение», и в исследовании за основу взята концепция Шехнера, где перформансом является почти все, что выражает человек в разных сферах жизни: в театре, в ритуалах и религиозных обрядах, в философии, и в конце — в перформативном искусстве, как самой актуальной точке развития исполнительского мастерства человека.

I. Звук и телесный опыт в философии и психоакустике

Звук как форма передачи чувственной информации издревле был подвергнут попыткам объяснения и толкования. Взгляд древнего человека на те или иные вещи в большинстве случаев был теологическим, и чтобы попытаться осмыслить современные понятия и концепции, целесообразно обратиться к хронологическому анализу — от фундаментальных для религии того времени, западной классической философии и психоакустики представлениях о звучащем, до настоящего времени и современных подходов к пониманию звука и музыки.

Одни из первых попыток объяснить природу звучащего были предприняты Пифагором. Марк Эван Бондс пишет об этом в своей книге «Абсолютная музыка: История идеи»:

«Пифагора куда более интересовала структура музыки, нежели ее актуальное звучание. Он и его последователи утверждали, что Вселенная упорядочена числом и управляется им, а музыка является слышимым выражением этого числа.»

Одна из легенд повествует о том, что Пифагор открыл интервалы благодаря стуку молотков в кузнице. Несмотря на отсутствие подтверждения достоверности этого события, можно точно утверждать, что он актуализировал идею соотношения звука, материи и числа далеко за пределы сугубо музыкальной области, таким образом заложив концепцию связи между миром материальным и абстрактным.

Впоследствии идею Пифагора можно будет наблюдать у другого древнегреческого мыслителя — Платона. Через оптику герметизма, он подтверждает те пропорции чисел, которые вывел Пифагор в музыкальных интервалах. Также, Платон обращается к концепции космологии того времени и в частности к понятию «гармонии».

Он говорит о том, что «космос состоит из восьми концентрических орбит звезд, планет, солнца и луны; на каждой из этих орбит восседает сирена, всегда издающая звук одной высоты пропорционально ее удаленности от центра, и все вместе эти сирены формируют гармоническое звучание, гармонию сфер, теоретически постижимую человеком, однако не замечаемую обычно в силу своей повсеместности.»

В культурологическом контексте Древней Греции музыке уделялось чуть большее внимание, чем звуку как отдельной единице. Она была неотъемлемой частью теологического (в то время единственного) формата восприятия мироустройства. В «Одиссее» Гомера есть небольшой отрывок разговора Телемаха и Пенелопы, в котором отражена парадигма существования певцов и певиц в то время. Подробней об этом сказал советский философ Алексей Федорович Лосев в своей работе «История античной эстетики. Том 1.»:

«Мать моя, что ты мешаешь певцу в удовольствие наше То воспевать, чем в душе он горит? Не певец в том виновен, — Зевс тут виновен, который трудящимся тягостно людям Каждому в душу влагает, что хочет. Нельзя раздражаться, Раз воспевать пожелал он удел злополучный данайцев. Больше всего восхищаются люди обычно такою Песнью, которая им представляется самою новой. Дух и сердце себе укроти и заставь себя слушать.

Это место очень важно, поскольку здесь мы находим сразу несколько существенных особенностей: вдохновением певца руководят боги, в частности, Зевс, и сопротивляться этому они сами не могут; певцы воспевают славные подвиги богов и героев; их песни то терзают душу слушателей, то дают им наслаждение.»

Разбирая примеры других мифов и рассказов, Лосев высказывает в этой же работе еще одну мысль:

«Певец в этом изображении — есть максимально объективный и невозмутимый созерцатель великого прошлого, вещающий о крупнейших событиях своего народа.».

Певец сам становится буквально медиатором между прошлым и настоящим. Его тело, его разум, его голос, все это — полученное от богов, и через призму божественного начала можно наблюдать зарождение концепции «певец — проводник между чем-то высшим и обычным, между прошлым и настоящим, между абстрактным и материальным».

Дуальность не только прошлого и настоящего, воплощенную в исполнителе, можно обнаружить среди мыслей и текстов древних философов. Аристоксен, древнегреческий теоретик музыки, в своей работе «Элементы гармоники» описывал основные принципы работы музыки. Он отмечал бинарность музыкального в связке «тело-разум»:

«Весь музыкальный мелос, возникающий в голосе или в инструментах, мы рассматриваем как целое. Но исследование возводится к двум [началам]: к слуху и разуму. Ибо слухом мы различаем интервальные величины, а разумом созерцаем их функции.»

Эта, на первый взгляд, простая мысль становится отправной точкой для осмысления диалектической связи звука с разумом и звука с телом.

Аристоксен в целом был противоположен подходу Пифагора и Пифагорейцев. Его позиция была в том, чтобы не ограничиваться пониманием музыки и звучащего исключительно рациональным и теоретическим. Он был сторонником чувственного восприятия в первую очередь.

«Ведь мы утверждаем, что голос в своем движении следует некоему закону природы и создает интервалы не произвольно. И доказательства этого мы попытаемся привести в соответствии с фактами, а не как наши предшественники. Одни из них прибегали к вещам посторонним и отклоняли чувственное восприятие как неточное, ссылались на восприятие разумом и утверждали, что существуют некие соотношения между числовыми величинами и частотой вибрации, которыми как раз и вызваны звучания высокого и низкого, такие речи их были весьма далеки от предмета и совершенно противоположны явлениям; а другие принимали каждое положение, словно изречение оракула, без исследования и доказательства, не принимая в расчет даже самое явное»

Если Пифагор, Платон и Аристоксен рассуждали о взаимодействии разума и тела с музыкой, то Аристотель в своем трактате «Политика» впервые рассуждает о влиянии музыки на душу, на формирование этического фундамента внутри человека посредством мелодии и ритма. Он приводит пример с песнями Олимпа, которые «наполняют наши души энтузиазмом, а энтузиазм есть возбуждение нравственной части души.» Он говорит о том, что ритм и мелодия очень близки к проявлениям человеческих чувств и состояний, таких как гнев, радость, грусть и так далее. Аристотель классицифирует такой опыт как необъяснимый, иррациональный.

Вследствие ретроспективного аналитического пути, можно сказать, что модуль мышления сменился с «внешнее, свыше» на «внутреннее, духовное». Звук стал восприниматься как проекция души человека в мир, как одновременно материальное и абстрактное отражение человеческих состояний и чувств.

Двигаясь дальше по хронологии, можно наблюдать возвращение к изначальной позиции восприятия звука как внешней данности. Во времена Средневековья, также, как и в античной Греции, теологический фундамент был основой любой мысли, только с пантеона греческих богов фокус сдвигается на терминологию христанской догматики и латинский язык, но корневые идеи были буквально те же самые, что высказывал Аристоксен, Платон, Пифагор и другие. Одной из первых работ, подробно анализирующих музыку, стали 6 книг о музыке Августина Аврелия. Здесь звучащее рассматривается как проявление божественного порядка, а тело — лишь инструмент ощущения этой гармонии.

Ю. Холопов и Р. Проспелова в своей работе «Философия гармонии Боэция» объясняют строение и структуру подхода христианского теолога и теоретика музыки Боэция (Аниций Манлий Северин Боэций).

Здесь опять происходит возвращение к концепции «музыки сфер». «Вторая музыка» является «человеческой музыкой» и здесь уже немаловажной деталью является тело человека. Боэций определяет эту музыку как гармонию души и тела. В его идее видна преемственность пифагорейцев, которые имели культ тела и очень большое внимание уделяли медицине, следовательно, здесь тело является равнозначным звучащему элементом, а не необходимым инструментом получения некоторой внешней силы, информации божественного характера. Обобщая, «человеческая музыка» обозначает внутреннюю гармонию, которая соединяет бестелесный разум с физическим телом в каждом человеке.

Среди различных направлений мысли о музыке в те века можно наблюдать один интересный вектор размышлений: истинно музыкантом — музикусом — считался именно вокалист/вокалистка, а не инструменталисты. Итальянский теоретик музыки Гвидо Аретинский высказывался следующим образом:

«Между музыкантами и певчими велика разница: Одни [лишь] издают звуки, другие знают, из чего складывается музыка».

В отличие от певцов и певиц, инструменталисты являлись «менее значимыми» и не несли настолько «важную» аудиальную информацию посредством своей игры.

«Ученик: Имеют ли жонглеры какую-то надежду на спасение? Мастер: Нет.». — Гонорий Августодунский.

(жонглеры от лат. joculatores, так частно называли музыкантов-инструменталистов)

Смею предположить, что ценность вокалистов состояла именно в том, что их тело являлось непосредственно производителем звука без дополнительных приспособлений (музыкальных инструментов), что приближало их к: а) натуральности и естественности б) образу и подобию Божьему, следовательно истинности. Снова реализуется идея тела как посредника в разговоре с Богом, в донесении слова Божьего, что напрямую указывает на проживание трансцендентного опыта в религиозном контексте.

Постепенно, исследование подходит к точке, когда в исторической хронологии начинает зарождаться понятие «психоакустика». Звук перестает осмысляться только через божественное.

Одной из первых работ в этой области является текст Германа Гельмгольца «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки». В основной части работы автор рассматривает звук с точки зрения физики и строения уха, биологии и физиологии и только третью, последнюю часть, определяет как эстетический анализ.

«Отсюда следует вывод, значение которого еще и поныне недостаточно усвоено нашими музыкальными теоретиками и историками, а именно, что система гамм, тонов и их гармоническое построение основываются не только на неизменных законах природы, но являются отчасти также результатом эстетических принципов, которые подвержены изменению в связи с постепенным развитием человечества, которому подлежат и в будущем. <…> Но наука может однако стараться отыскать причины, будь они психологического или технического рода, которыми руководствовались художники в своих творениях. Психологические причины должны быть отнесены при этом к научной эстетике, а технические в область естественных наук.»

В этой части статьи Гельмгольц приходит к тезису, что «механику душевных движений» лучше всего передает именно музыка как форма искусства. Объясняет он это тем, что в остальных видах искусств текст/хореография/краски/глина и остальные медиумы являют первостепенно визуальные образы, которые в следующую очередь переходят в формат чувственных ощущений. Тем временем, музыка напрямую порождает эти самые ощущения, не задействовав (в первую очередь) визуальные ассоциации.

Сложно говорить о психоакустике и не углубляться в физику, нейробиологию и химию. В данном визуальном исследовании фокус анализа направлен сугубо на метафизические и психологические\психические аспекты восприятия звука, соответственно, затрагивание темы в области психоакустических исследований пройдет практически по касательной.

Звук всегда был важной частью ориентации в мире для животных и людей. Конечно, музыка порождает множество образов, раскрывает глубинные эмоции человека, но тем не менее стоит отойти от такого формата аудиальной информации, и рассмотреть, как звук как отдельная немузыкальная единица, влияет на восприятие себя, других индивидов и мира вокруг.

В работе Носуленко В.Н «Психология звукового восприятия» проанализировано, как звук выступает как вид информации, регулирующая поведение человека. В частности, как один из частей регуляции пространственных ощущений и пониманий человека. Здесь будет уместно обратиться к животному миру, так как «фундамент» работы механизмов детерменирования звука у нас очень похожий.

Автор работы предлагает классификацию продуцируемых животными звуков на рассеивающие и призывные. Далее идет их описание:

«Призывные сигналы характеризуются наибольшей звонкостью и тенденцией к ритмическому повторению. <…> С повышением эмоционального состояния животного издаваемые звуки укорачиваются. <…> В отличие от призывных, рассеивающие сигналы состоят из одиночных или серии коротких и неритмичных звуков. Эти звуки имеют широкополосный спектр и характеризуются резкими изменениями амплитуды. Сигналы угрозы — это обычно ряд быстро следующих импульсов. Сигналы защиты в сравнении с сигналами угрозы отличаются более высокой частотой и интенсивностью, а также более широкополосным спектром. Еще более широкополосный спектр у сигналов агрессии. Дистресс-крики имеют резкое начало и относительно высокую частоту. Сигналы подчинения — это продолжительные, с медленным повышением амплитуды, высокочастотные звуки.»

Из этого можно сделать вывод, что звук в данном контексте, помимо обозначения индивида в пространстве и помечания других объектов относительно него, играет роль модулятора эмоций, настроения, психофизического состояния. Базисная цепочка «звук — человек — ощущение».

Отличие работы этих механизмов у человека и животного заключатся как минимум, в количестве распознаваемых и обрабатываемых звуков в течение человеческой жизни, как максимум — в наличии вербальной информации. Помимо роли «маркера» объектов\состояний\эмоций, коим звук выступает и у животных и у людей, существует и словесная, в которой находится своя семантика. В связи с этим, характеристики звуков встроились в структуру речи, наполняя красками и эмоциями фразы, предложения и отдельные слова.

Вопрос телесности идет параллельно с изучением работы звука. Как было сказано ранее, очень много психоакустических исследований проходят через область физики и биологии, изучая строение уха, движение нейронов и как тело участвует в реакции на получаемые звуковые волны. Таким образом, психические аспекты не могут быть рассмотрены отдельно от физических, как и наоборот. Курт Эрнст в работе «Tonpsychologie» подтвердил это:

«К внешнему, физическому миру относятся, в первую очередь, все процессы извлечения звука и колебаний воздуха, доносящих его до нашего уха. С процессами, происходящими уже внутри слухового органа, мы вступаем в область физиологии. На этом этапе колебания воздуха через тончайшие импульсы передаются в головной мозг. Их непосредственное проникновение вовнутрь, однако, связано с переходом внешнего раздражения в ощущение. С этого превращения начинается психологическая часть процесса. Придерживаться такой границы между внутренним и внешним гораздо важнее, чем разделять три участвующие в музыкальном процессе области: физику, физиологию и психологию.»

II. Ритуалы и звук в традиционных культурах

Важный аспект, максимально репрезентирующий метафизический опыт в связке с любым медиумом, это ритуалы. Ритуальные практики существовали с древних времен у различных этносов и племен по всему миру. Как было сказано в начале исследования, мировосприятие человека древних времен строилось сугубо на вере в что-то сверхматериальное: духи, боги, демоны, другие формы трансцендентного. И, как и любой вид передачи информации, звук играл свою роль в ритуальных практиках.

Начнем с вопроса о том, что такое ритуал. Существуют разные формулировки, но везде есть главная характеристика: система символических действий. Сами эти действия могут быть осуществлены с разными целями: ритуалом можно считать цепь действий перед сном, чтобы крепче спать, или чтение мантр и танец шамана для обращения к божеству. Сама суть сохраняется — происходит сакрализация (в разных масштабах) некого события посредством системы символических действий.

«Из этимологии слова вытекает, что важнейшей функцией ритуала была (и продолжает оставаться) функция упорядочивающая. Первобытный человек, находясь в опасном, непредсказуемом мире, пытался каким-то образом упорядочить окружавшую его действительность, искал выход из пространства хаоса.» — А. А. Артемьева в работе «К вопросу о ритуале: этимология и понятие термина».

Ритуальные религиозные практики были неотъемлемой частью племенной жизни различных народов. Именно они зародили понимание звука в той или иной культуре и этносе. В ритуале племя старалось использовать все медиумы, чтобы связаться с чем-то трансцендентным, дать о себе знать или почтить память, соответственно, звук как медиум, приобрел характерные черты, семантические свойства и формы в каждом этносе уникальным образом. Рассмотрим эти свойства подробнее.

Шаманизм Сибири

Ричард Шехнер в своей книге под названием «Теория перформанса» много внимания уделяет ритуальным практикам. Ссылаясь на слова Андреаса Ломмеля, что у шаманизма, как у «метода, техники сознания», его «основная черта — экстаз… понимаемый как уход души из тела», Шехнер высказывает следующую мысль:

«У примитивных народов творческое состояние равнозначно трансу, танцам, экстазу — иными словами, шаманизму».

Главным примером шаманизма как явления считается именно шаманизм Сибири. В Центральной и Северной Азии практически весь магико-сакральный мир выстроен вокруг фигуры шамана, который является посредником между «миром духов» и «миром людей». Основная его роль в племени заключается в общении с духами, трактовке знамений, знаков, божественных изречений или духов, а также в исцелении. Сам шаман уже отчасти является сакральным элементом, так как является единственным объектом, кто может соединить мир духовный и мир людской.

Звук и музыка в частности являлась немаловажным медиумом шамана. Главным его инструментом можно назвать бубен. У Сибирских народов шаманский бубен имеет свое строение и трактование элементов его конструкции. Одно из объяснений дает Большая Российская Энциклопедия:

«Бубен воспринимался как ездовое животное (олень, лось, конь, бык) или другое средство передвижения (лодка, плот, сани) шамана во время его путешествия, колотушка — как погонялка, плеть, весло. <…> Рисунки на бубне понимались как карта вселенной, по которой шаман ориентируется в своих символических путешествиях. Шаманский бубен был и символом времени.»

Корневая аудиальная функция бубна заключалась в призвании духов и путешествии между мирами. Распространено мнение, что именно ритмическая составляющая являлась основной, что за счет особых ритмических паттернов производился обряд, где инициировался контакт с духами или перемещение в духовном пространстве, однако религиовед и историк Мирча Элиаде придерживается позиции, согласно которой именно мелодическая музыкальная часть была центральной в ритуалах.

Он объясняет это на примере рождения состояния транса не через перкуссионные инструменты, такие как кобуз у киргизов, струнный инструмент. С помощью «магической мелодии» происходит рождение некоего трансцендетного состояния в процессе танца — самой прямой формы взаимодействия звука и тела. Тембр тоже оказывает влияние на синтез экстатического ритуального опыта у шамана: в независимости от вида звукоизвлечения — ударами колотушкой или проведением рукой — звук бубна ближе к гулу, местами шуму (из-за текстуры материалов), основная характеристика такого звучания — низкие частоты.

Музыкальные инструменты Сибирских народов и племен отличаются низкочастотностью, что придает звуку «загробный» оттенок, создается дистанция между слушателем и духовным, а исполнитель теряет свою телесность, перестает быть человеком и становится рупором для «сверхбытийных» вещателей.

В результате комбинации в бубне ритмичных паттернов, дающих ощущение стабильности и расслабления, низкочастотного звука и гула, производящего эффект давления и массивности, фактурности материалов, придающих натуральность и живость звуку, и танцев, у шамана рождается уникальный метафизический опыт религиозного характера.

Ритуал, в котором шаман использует свой бубен и голос для контакта с «иным» миром называется «камлание». Он состоит из аудиальных событий (удары в бубен, использование голоса, произнесение молитв), телесных (экстатические танцы, одежда) и жертвоприношения. В своей книге «Из Сибири» этнограф Василий Радлов описывает процесс камлания на примере церемонии жертвоприношения.

Суть церемонии заключалась в подборе животного-жертвы, подготовке и непосредственно празднества. Во всех этапах аудиальные события примерно одинаковые, поэтому будет описан только один из этапов — подготовка. В начале, шаман начинает стучать в бубен для призыва помощников-духов. После этого начинается стадия контакта с духами и тело шамана становится проводником, через которого они коммуницируют с человеческим миром. Шаман начинает выкрикивать различные реплики, принадлежащие тому, кто прошел в его тело. Вместе с этим он поет восхваляющие песни. Происходящее в мире духов, то, что он своим голосом «подзвучивает», рождает некое подобие спектакля с одним актером. После этого из подобранного для жертвы животного начинается «изгоняться душа», которую хотят пригнать в юрту, где все это проводится. Изгоняется она также посредством манипуляций с бубном и выкриками, так как шаман в это время вышел за границы мира людей и озвучивает то, как в «другом» мире духи пытаются загнать душу лошади в юрту. В конце, животное умертвляется и съедается шаманом и жителями юрты.

Шаманизм народов и племен Сибири реализует концепцию «двух миров» и шаман в ней — «врата», посредник. Его посредничество уникально и редко. В этой системе ритуалов звук является инструментом общения, внесения в мир новой информации трансцендентного характера, системой символов, маркирующих метафизические объекты.

Чтобы стать шаманом и получить возможность выхода за рамки материального бытия, необходимо пройти обряд инициации. Мирча Элиаде описывает его следующим образом:

«Независимо от метода отбора, кандидат признается шаманом только после наставления двойного порядка: 1) экстатического (сны, трансы и т. д.); 2) традиционного (шаманские техники, имена и функции духов, мифология и генеалогия рода, тайный язык и т. д.). Это двойное наставление, даваемое духами и старыми наставниками-шаманами, равнозначно посвящению.»

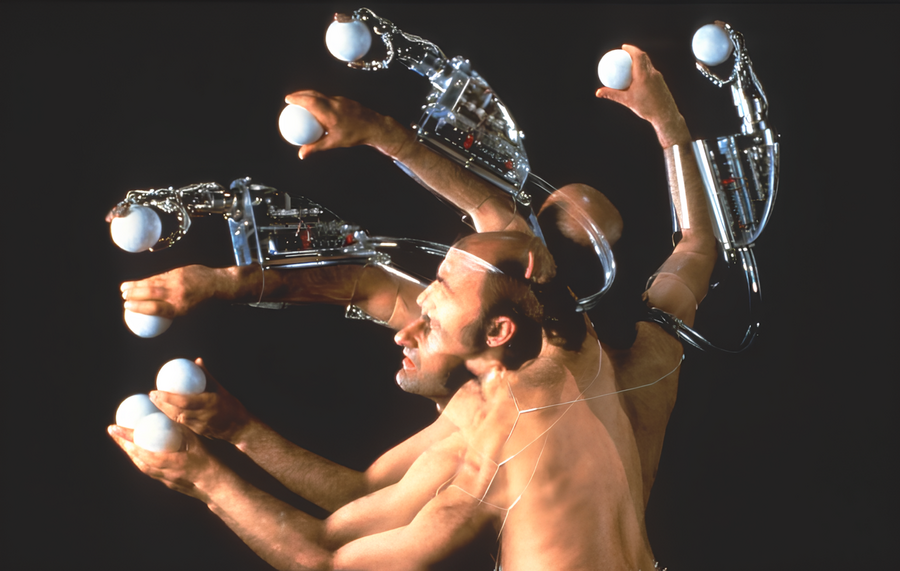

Экстатическое состояние, которое переживает «избранный» духами человек на пути к становлению шаманом, в современном мире называется «шаманская болезнь». Это комплекс психических и физических расстройств в обстоятельствах переживания духовного кризиса. Среди физических симптомов можно выделить боль в голове, температуру, судороги, боль в костях. В религиозном смысле, такое состояние это процесс «перерождения» тела, впускание в тело духов для его трансформации. После этого тело шамана начинает «звучать по-новому», резонировать с трансцендентной стороной бытия, принимая аудиальную информацию и с той и с той сторон. С помощью физической боли духи непосредственно «калибруют» тело как устройство для приема нового вида сигнала, в том числе звукового.

Буддизм и Индуизм

Буддизм и индуизм имеют свои уникальные воззрения относительно звука и музыки. Практики духовного роста этих верований напрямую используют звук как способ достижения трансцендентных или просто расслабленных состояний.

В индуизме звук является практически основой всего сущего. «Ом» — сакральный звук, символизирующий Брахман (высшую реальность) и в целом Вселенную. Он используется в мантрах, например в «Ом Мани Падме Хум» и «Ом намах Шивая». Его можно использовать и как мантру саму по себе (чистая мантра «Ом»).

По сути, слог «Ом» воздействует на человека посредством вибраций и резонанса с телом. Об этом в частности упоминает буддолог Виктория Лысенко в своей статье «Слог Ом в индийской культуре: от устной традиции к письму»:

«До сих пор традиционное знание в Индии существует в форме устной передачи от учителя к ученику. Тем самым, как считается, сохраняется первоначальная космическая вибрация, а значит, и внутренняя сакральная сила звучащего слова. <…> Зрение предполагает отдаленность видящего от видимого, дистанцию между ними, в то время как звук, где бы он не возник, преодолевая дистанцию, как бы проникает внутрь слушающего, сливается с ним в единой вибрации.»

В буддизме слог «Ом» также является сакральной лингвистической и звуковой единицей. Буддолог Евгений Торчинов в своей книге «Введение в буддизм» определил, что слог «Ом» не имеет перевода и семантического значения. По его мнению, буддист должен понять смысл посредством субъективного ощущения как главного источника истины.

Одним из главных способов достижения метафизических состояний в буддизме и индуизме является медитация. В ходе этой практики человек стремится достичь полного физического спокойствия и умственного сосредоточения. Одной из форм медитации, где звук напрямую влияет на процесс, является медитация с чтением мантр. Человек должен находиться в определенной позе (в индуизме — «асана»), произносить мантры и стараться посредством сосредоточения внимания достичь максимальной концентрации и следовательно покоя ума.

Медитацию можно считать ритуалом в практике буддизма и индуизма. В нем взаимодействие тела и звука происходит самым прямым образом: психофизическое воздействие звуковых колебаний при произнесении мантр сочетается с сохранением положения тела в позе «лотоса»(допустимы и другие позиции тела, но предпочтительной считается именно «лотос»).

Звук в буддизме и индуизме является началом сущего. Для постижения «абсолютного бытия» — в индуизме «мокши», в буддизме «нирваны» — человек становится не посредником, а искателем и создателем истины, используя «язык Вселенной», коим является звук.

Еще одним ритуалом являются «простирания» в буддизме. Их суть заключается в совершении некого количестве земных поклонов с параллельным чтением мантр. Техника поклонов физически изнуряющая: требуется опуститься на колени, затем лечь на живот, вытянув руки вперед, и в обратном порядке встать на ноги. Таким образом, через физическую усталость и боль, возникшую после большого количества «простираний», происходит «очищение ума». Человек находится в цикле повторений одного и того же действия, что ведет к автоматизму и отсутствию сознательного поведения, а так же мантры, читающиеся одновременно с поклонами, «растворяют» боль в звуке и вибрации, заполняя человека трансцендентным состоянием ума.

Африканский народ Йоруба

Африканский континент богат своим культурным наследием, уникальным в каждом отдельном племени и народе. Их традиции смешивались с традициями европейской культуры, в местные верования были привнесены элементы христианства и ислама, что синтезировало новые комбинации религиозных ритуалов, мировоззренческих установок и фольклорных мотивов.

Особенностью традиционной африканской музыкальной культуры является обильное использование перкуссионных инструментов. Следовательно, определенная часть музыкального материала была в большей степени танцевального характера. У разных народов были свои разновидности барабанов, бубнов, бонгов и похожих музыкальных инструментов.

Джон М. Чернофф в своем эссе «The Rhythmic Medium in African Music» отмечает упор на хореографический характер африканской музыки:

«Кроме того, несмотря на некоторые заметные исключения, африканская музыка в первую очередь исполняется как музыка для танцев; важные музыкальные составляющие часто создаются танцорами, которые носят колокольчики и погремушки на ногах, ударяют по кастаньетам или прикрепляют другие предметы с характерным звуком к своему телу или одежде.»

Таким образом, африканские племена используют тело в том числе как «инструмент для инструмента»: тело рождает звук не напрямую, а через звучащие предметы, оно лишь дает толчок для звучания.

Одним из многочисленных народов, проживающих на территории Западной Африки, является Йоруба. Большая их часть проживает в Нигерии, около 40 млн. человек. Их традиции звука в религиозных ритуалах с чем-то схожи с традициями Сибирских шаманов.

Профессор Адемола Адегбите из университета «Obafemi Awolowo University» в своей статье «The Drum and Its Role in Yoruba Religion» описывает роль ударных инструментов в жизни народа Йоруба. На примере барабанов можно наблюдать непосредственно религиозный фундамент взаимодействия с миром среди людей Йоруба:

«Когда изготовители барабанов Йоруба проводят ритуалы, обращаясь к духам материалов, из которых изготовлен барабан, они просто повторяют первообразный жест богов.»

Сами ударные инструменты играют ключевую роль в ритуальной системе Йоруба. Ориша — духи, формы главного бога творца — это метафизический религиозный объект, находящийся в постоянном движении между двумя мирами: духовным и людским, и люди Йоруба в своих ритуальных церемониях инициируют контакт с ним посредством музыки и танцев. Адемола Адегбите подробнее говорит об этом в упомянутой статье:

«Одна из функций барабанов — дать возможность последователем Ориша преодолеть разрыв между видимым и невидимым мирами и тем самым войти в прямой контакт со всеми психическими силами, управляющими судьбами человека. Помимо своей роли инструментального сопровождения декламаций, песнопений и песен во время религиозных церемоний, барабаны служат средством, посредством которого верующие находятся в постоянном экстатическом общении со своими божествами — Ориша. <…> Другими словами, барабаны являются метафизическими агентами в священных отношениях между Ориша и их последователями.»

Если рассматривать человеческую аудиальную коммуникацию в ритуалах (хотя она может быть таковой в том числе и по отношению к религиозным объектам), то стоит вновь обратиться к перкуссионной составляющей музыкальности Йоруба. Как было сказано ранее, различные барабаны являются неотъемлемой частью их ритуальности. Если проанализировать особенности фонетики и интонации языка Йоруба, то можно прийти к выводу, что при игре на ударных инструментах, учитывая, что они все различаются по характеристикам звука, имитируется их речь, в том числе сохраняется ритмика произношения слов благодаря полиритмичным структурам. В комбинации со «звучащей» хореографией, упомянутой ранее, такой вид коммуникации рождает уникальные звуковые и музыкальные события.

Йоруба воспринимает звук не только как призывной сигнал для духов, для них это еще и форма энергии, которой можно коммуницировать как с миром духов, так и с людьми, и коммуникация с трансцендентным и реальным человеческим миром происходит разными путями, синтезируя как метафизический опыт контакта с духовной частью бытия, так и переосмысленный энергетический и «псевдовербальный» опыт контакта с людьми.

III. Эксперименты с телом и звуком в театре

Рассмотрев то, как формировались различные понимания звука в классической западной философии через призму божественного и в контексте проживания метафизического опыта в традиционных ритуальных практиках, можно вычленить различные механизмы и установки, через которые происходит взаимодействие тела, разума и звука. Эти аспекты не остаются только в рамках изученных форм искусства и концепций философии, в дальнейшем они адаптировались и развивались в театре и перформанс-арте.

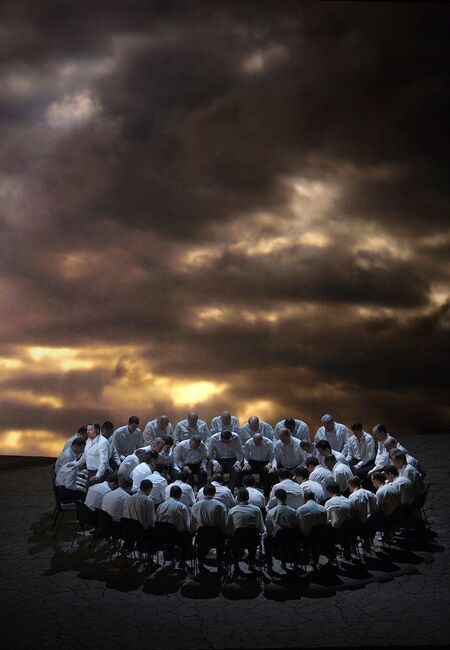

Годом рождения театра считается 534 год до н. э. Первой постановкой является пьеса Феспида. В этот момент зародился древнегреческий театр. Однако, несмотря на отделение понятия «театр» в отдельную формацию, фундамент общей концепции строился на ритуалах и теистическом мировоззрении.

Например, афинский театр Диониса имел форму полукруга, где в середине находилась круглая сцена — «орхестра» — с алтарем бога Диониса. Д. П. Калистов в своей книге «Античный театр» описывает, как проходила подготовка к театральному действию в то время:

«Вслед за чествованиями начиналась церемония религиозная: жертвоприношения на алтаре Диониса перед его статуей и обряд очищения всех собравшихся в театре. Только люди, прошедшие через этот обряд, могли находиться здесь, не оскверняя своим присутствием театра этого бога. В жертву Дионису приносили поросят. Потом кровью их окроплялись все, кто находился в театре, а мясо разрезалось на мелкие кусочки и разносилось по рядам зрителей, которые тут же с благоговением его проглатывали. Только после такого ритуала можно было приступить к самому главному.»

Помимо религиозности, важным аспектом и отличием древнегреческого театра от театра нашего времени является музыкальность действия. Здесь не столь важным была игра актеров, сколько наличие хора, инструменталистов и вокалистов, исполняющих хвалебные песни в честь богов. Только потом по степени важности шла драма и смысловая часть постановки.

Телесности в таком театре уделялось не меньшее внимание. Хореография была одним из медиумов, рассказывающих какой-то нарратив, и формы танцев были различными. Об этом Каллистов также говорит в упомянутой книге:

«От пения были неотделимы ритмические телодвижения хоревтов, переходившие в танец. Характер этих телодвижений определялся общим ходом сценического действия. Но помимо таких подчиненных сценическому действию танцев, в спектакль вставлялись и самостоятельные хореографические выступления. В трагедии таким танцем была строгая и торжественная „эммелия“, состоявшая не столько в движениях танцующего, сколько в игре его рук и верхней части тела. В сатировской драме и особенно комедии танцы носили значительно более темпераментный характер, нередко выливаясь в форму эротических плясок.»

Тело, звук и ритуальные практики как форма получения трансцендентного опыта изначально были вместе в первых формах театрального искусства и существовали в неразрывной связке.

С ходом истории в мире менялись политические строи, происходили войны, преобразовывалась система морали, рождались новые технологии, и эти и многие другие исторические факторы оказывали прямое влияние на искусство. Несмотря на это, ранний театр Средневековья основывался на тех же религиозных обрядах и традициях оставшихся после распространения христианства на территории Европы языческих культов.

IV. Перформативные практики

Заключение

Бондс, М. Э. Абсолютная музыка: история идеи / М. Э. Бондс; пер. с англ. А. Рондарева. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 472 с. : ил.

Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Том 1. От Гомера до середины V века до н. э. / А. Ф. Лосев. — Москва: АСТ, 2000. — 616 с.

Аристоксен. Элементы гармоники / Аристоксен; пер. и примеч. В. Г. Цыпина. — Москва: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 1997. — 136 с.

Шестаков, В. П. От этоса к аффекту: история музыкальной эстетики от античности до XVIII века. Исследование. / В. П. Шестаков. — Москва: Музыка, 1975. — 351 с. : ил.

Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. / ред. В. Ф. Асмус. — Т. 4. — Москва: Мысль, 1983. — С. 376–644. — URL: https://grachev62.narod.ru/aristotel/arpol8.html (дата обращения: 13.10.2025).

Августин, Аврелий. Шесть книг о музыке / Аврелий Августин; перевод, комментарий и исследование Е. М. Двоскиной; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Кафедра теории музыки. — Москва: Московская консерватория, 2017.

Мамонова, А. Средневековье и сложность восприятия звука [Электронный ресурс] // Knife.Media. — URL: https://knife.media/medieval-and-sophisticated/(дата обращения: 28.10.2025).

Гельмгольц, Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа теории музыки [Электронный ресурс] / Г. Гельмгольц; пер. с нем. под ред. Г. А. Орлова. — Москва: Иностранная литература, 1954. — URL: http://www.kholopov.ru/arc/helmholtz-mus-rus.pdf (дата обращения: 28.10.2025).

Носуленко, В. Н. Психология слухового восприятия [Электронный ресурс] / В. Н. Носуленко. — Москва: Наука, 1988. — 216 с. — URL: http://www.psychologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000033/index.shtml (дата обращения: 28.10.2025).

Эрнст Курт. Тонпсихология и музыкальная психология [Электронный ресурс] / пер. Л. Товалевой, О. Галкина. — URL: https://opentextnn.ru/old/music/Perception/index.html@id=1673 (дата обращения: 28.10.2025).

Lommel A. Shamanism: The Begginings of Art. New York: McGraw-Hill, 1967.

Артемьева, А. А. К вопросу о ритуале: этимология и понятие термина [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета МВД России. — 2010. № 7. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rituale-etimologiya-i-ponyatie-termina/viewer (дата обращения: 02.11.2025).

Мирча Элиаде. Шаманизм: архаические техники экстаза [Электронный ресурс] / пер. с англ. К. Богуцкого, В. Трилиса. — Киев: София, 2000. — 480 с. — URL: https://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Eliade_M._SHamanizm._Arhaicheskie_tehniki_ekstaza._2000.pdf (дата обращения: 05.11.2025).

Шаманский бубен // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — URL: https://bigenc.ru/c/shamanskii-buben-098371 (дата обращения: 06.11.2025).

Радлов, В. В. Из Сибири: страницы дневника [Электронный ресурс] / В. В. Радлов. — Москва: Наука, 1989. — URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/1AG0Ivz2iUonE5aYVgyqYKFfAdxx8TK8_A2JD47EYIIxhdKzsngxTVJQOVfQ8Ul_K7eAc1Wvb28dKIPy9O9J6DVSCJ1nHIhRRQQYWREYA4GxuQVnwQyHRg/V_V_Radlov_Iz_Sibiri_Stranitsy_dnevnika.pdf (дата обращения: 07.11.2025).

Лысенко, В. Г. Слог Ом в индийской культуре: от устной традиции к письму [Электронный ресурс] / В. Г. Лысенко. — Москва: РГГУ, 2012. — С. 48-60. — URL: https://www.academia.edu/10173067/%D0%92_%D0%93_%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%9D%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D0%BC_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%83 (дата обращения: 08.11.2025).

Торчинов, Е. А. Введение в буддизм / Е. А. Торчинов. — М. : Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

Йоруба (народ) [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия. — URL: https://bigenc.ru/c/ioruba-narod-18423f (дата обращения: 09.11.2025).

Chernoff, J. M. The Rhythmic Medium in African Music [Электронный ресурс] // New Literary History. — Vol. 22, No. 4 (Autumn, 1991). — P. 1093–1102. — URL: https://www.jstor.org/stable/469080 (дата обращения: 09.11.2025).

Adegbite, Ademola. The Drum and Its Role in Yoruba Religion [Электронный ресурс] // Journal of Religion in Africa. — Vol. 18, No. 1. — February 1988. — P. 15–26. — URL: https://www.jstor.org/stable/1580834 (дата обращения: 10.11.2025).

Adegbite, Ademola. The Concept of Sound in Traditional African Religious Music [Электронный ресурс] // Journal of Black Studies. — Vol. 22, No. 1 (Sep. 1991). — Pp. 45-54. — URL: https://www.jstor.org/stable/2784496 (дата обращения: 10.11.2025).

Каллистов, Д. П. Античный театр [Электронный ресурс]. — Л.: Искусство, 1970. — Режим доступа: http://www.sno.pro1.ru/lib/kallistov_antichniy_teatr/2.htm (дата обращения: 09.11.2025).